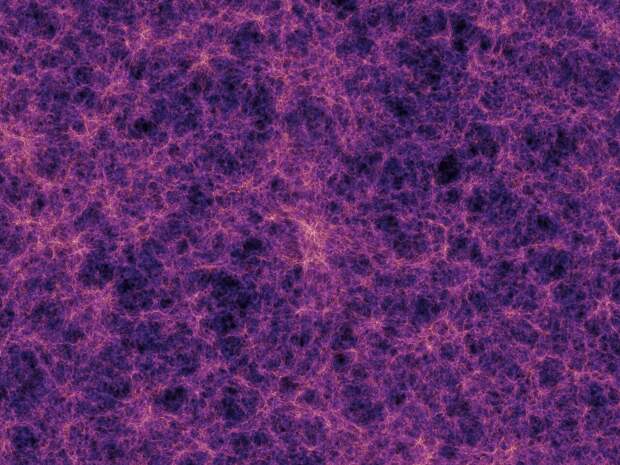

Компьютерная визуализация крупномасштабной структуры Вселенной: распределение тёмной материи и галактик в космической паутине / © Illustris Collaboration После того как в 2015 году начались успешные наблюдения гравитационных волн от слияний черных дыр, интерес к гипотезе «темной материи из МАЧО» резко возрос.

Дополнительный интерес вызвали открытия астометрического спутника Gaia, наблюдения черной дыры в центре нашей Галактики сетью телескопов EHT, а также другие успехи астрономии. В русскоязычном интернете эта тема часто обсуждается популяризаторами, однако накапливающиеся свидетельства против гипотезы МАЧО освещаются слабо. Чтобы объяснить, почему темная материя из черных дыр до сих пор не стала основной версией в науке, некоторые авторы нередко приписывают ученым намеренное замалчивание фактов. В действительности же большинство специалистов руководствуются новыми наблюдательными данными, которые ставят серьезные ограничения на эту гипотезу. В этой статье мы рассмотрим успехи астрономии за последние 10 лет в наблюдении хрупких гравитационно-связанных систем и их связь с проблемой МАЧО. Если взглянуть на созвездие Кентавра, то самой яркой звездой будет Альфа Центавра. Но ближайшей к Солнцу звездой является ее спутник Проксима Центавра, обращающийся вокруг системы на огромном расстоянии в ~10 тысяч астрономических единиц. Это примерно в 250 раз дальше, чем расстояние от Солнца до Плутона. Полный оборот по орбите у Проксимы занимает около полумиллиона лет. Эта звезда была обнаружена более 120 лет назад — Проксиму 11-й звездной величины можно увидеть даже в любительский телескоп. Подозрительная близость Проксимы к Альфе Центавра изначально заставляла предполагать, что она гравитационно связана с этой системой. Некоторые писатели-фантасты любят утверждать, что в космосе «невидимости» не бывает: как только корабль включит двигатель, его сразу обнаружат телескопы и по спектру излучения определят направление движения. В действительности же даже измерение скорости звезд — крайне сложная задача. Только 8 лет назад спектрограф HARPS на 3,6-метровом телескопе после 60 ночей наблюдений определил скорость Проксимы с достаточной точностью, чтобы окончательно подтвердить ее гравитационную связь с Альфой Центавра. С тех пор мы узнали о множестве других слабо связанных двойных систем. Их скорости обращения на огромных орбитах составляют всего сотни метров в секунду. Такие «нежные» системы легко разрушаются при прохождении мимо массивных объектов, и их существование ограничено сотнями миллионов лет. Однако двойные звезды, принадлежащие гало Галактики, движутся по сильно наклоненным орбитам и значительную часть времени проводят вне диска, где соседствуют в основном с темной материей. Поэтому они становятся удобным инструментом для проверки «комковатости» темной материи: равномерно распределенное облако частиц не окажет на них заметного воздействия, а массивные объекты наподобие МАЧО способны разрушать такие пары или сильно искажать их орбиты. Наблюдения событий гравитационного линзирования показали, что одиночные черные дыры как основная форма темной материи сталкиваются с рядом проблем. В ответ на это теоретики предложили гипотезы о скоплениях черных дыр, которые должны были давать иные сигнатуры линзирования. Однако такие модели имели собственные трудности — например, в компьютерных симуляциях значительная часть черных дыр должна была покидать скопления. С точки зрения двойной звезды нет принципиальной разницы, идет ли речь об одной черной дыре массой в миллион Солнц или о компактном скоплении эквивалентной массы, пока дистанция до него превышает размеры скопления. Наблюдения за орбитами слабосвязанных звезд исключают существование компактных скоплений черных дыр массой более сотни солнечных масс. Сторонники гипотезы черных дыр с энтузиазмом восприняли недавние пересмотры размеров гало темной материи, которые оказались меньше прежних оценок. Это действительно уменьшило вероятность наблюдений линзирования, однако одновременно повысило ценность анализа слабосвязанных систем: более компактное гало предполагает более высокую плотность объектов и, соответственно, большее количество тесных сближений. Другой активно изучаемый тип слабосвязанных объектов — карликовые галактики. Их продолжают открывать даже в непосредственной близости от Млечного Пути. Расчеты показывают, что скопления черных дыр должны были бы «разогревать» такие галактики и препятствовать их существованию в столь малых размерах. Не менее важными являются звездные потоки — длинные полосы звезд, оставшиеся от разрушенных мелких галактик. Эти структуры крайне чувствительны к возмущениям, и наблюдения за ними также накладывают жесткие ограничения на гипотезу «комковатой» темной материи. Еще 10–15 лет назад многие астрономы ожидали, что Gaia найдет десятки черных дыр по движениям их звезд-компаньонов. Однако на сегодняшний день обнаружено лишь три подобных объекта. Значит ли это, что гипотеза «темная материя из черных дыр» полностью исключена? Конечно, нет. Сложность систем и большое количество переменных позволяют теоретикам находить новые объяснения. Тем не менее именно способность гипотезы делать точные предсказания определяет ее ценность. Сейчас сторонники идеи указывают на необычные свойства обнаруженных черных дыр, подчеркивают неполноту наблюдений за двойными системами и потоками звезд, а также обращают внимание на то, что малое число компактных карликовых галактик может свидетельствовать о воздействии темной материи. Таким образом, современная наука пока не может ни подтвердить, ни окончательно исключить черные дыры в качестве кандидатов на роль темной материи. Поэтому стоит с осторожностью относиться к популяризаторам, представляющим вопрос решенным. Скорее всего, в ближайшие годы произойдет отказ от гипотезы массивных скоплений черных дыр и смещение интереса в сторону относительно компактных гало из одиночных черных дыр или малых групп. Их компактность позволит обходить ограничения по линзированию, а малый размер «комков» приведет к множеству мелких возмущений, сглаживающих общий эффект.

Свежие комментарии